从近四年《全球创新指数》看全球创新整体保持韧性发展,我国在全球创新韧性发展中展现出强大的创新活力,2024全球创新指数排名回升至11位,创新投入和创新产出主要指标指数排名都有显著提升。我国创新指数整体向好下仍存三方面问题需要重点关注,知识产权对外布局和产出的创新价值发挥不足、国内研发支出海外供资占比偏低影响融入全球创新研发格局进程、与欧美科技集群的科技活跃度竞争差距较大。赛迪知识产权研究所建议拓展海外专利布局空间,加快融入全球技术研发格局,强化集群产业创新强度。

一、全球创新整体保持韧性发展

全球创新整体保持韧性发展,高等收入经济体全球创新指数排名保持稳定,部分中低收入经济体实现一定程度的创新“追赶”。根据近四年《全球创新指数(Global Innovation Index)》[1](以下简称GII),GII排名前几位的国家持续保持领先位置,如瑞士、美国、英国和德国等高收入经济体,在78项GII细分指标中新加坡有14项、美国有9项排名第一的指标,在2024年GII指标数量方面领先;韩国2021年首次跻身GII前五,后持续保持前十的排名位置;日本作为最具创新力经济体从2021年起排名保持在第十三位。越南、印度、菲律宾等中低收入经济体创新表现活跃,超出发展水平预期,印度ICT服务出口占贸易总额比重全球排名第一,获得风险投资排名全球第六,独角兽公司估值占GDP比重指标在全球排名第八;菲律宾、越南在贸易相关指标方面表现突出,越南在高科技进出口占贸易总额比重和创意商品出口方面排名全球第一,菲律宾在高科技出口全球第一、高科技进口全球第四。新兴经济体保持强劲增长的态势,印尼、毛里求斯、沙特阿拉伯、卡塔尔和巴西在GII的排名攀升最多。

我国在全球创新韧性发展中展现出强大的创新活力。据《2024年全球创新指数》,在全球133个经济体创新排名中,我国回升至历史最好成绩第十一位,在国内市场规模、集群发展状况、高科技出口、创意产品出口等8项指标分数排名第一,比2022年增加2项,在GII第一指标数量方面全球排名第三,且我国仍保持GII排名前30中唯一的中等收入经济体地位。

在创新投入方面,我国在基础设施这一指数支柱的排名从2020年的第24名提升到2023年的第5名,其中ICT及利用率等二级指数排名都至少提升15位;在商业成熟度中高校/产业研究合作、产业集群发展等二级指标的排名近四年也一直处于前十位置;商业环境排名从2020年的第39名提升到2023年的第14名。在创新产出方面,相比2020至2022年的繁荣时期,2023年全球科学出版物下降了5%,而2020年和2021年的年增长率超过8%,国际专利申请量也出现2009年以来的首次下降,面对全球创新产出的颓势,2023年我国专利申请量同比增长3.7%,保持稳步上升趋势;我国科技论文/十亿购买力平价美元GDP指数排名保持了2022年全球第32名的位置,没有呈现下降态势,而美德日等国都有不同程度的排名下降趋势。

二、我国创新指数向好下仍存三方面问题亟需关注

知识产权对外布局和产出的创新价值发挥不足,实现知识产权价值转化尚需发力。根据《世界知识产权指标》(WIPI)2024年度报告显示,2023年我国专利申请量164万件,是全球申请量最多的国家,占全球申请量比重为47.2%,美国(16.8%)和日本(8.4%)专利申请分别位居第二和第三位;我国专利申请量保持全球第一的同时,近4年全球在华专利申请量也持续上升,2023年达到167万件,约为美国的3倍,体现出对我国创新发展前景的肯定和信心。

但在我国海外布局方面,自身专利对外布局地理范围覆盖单一,我国96.7%的对外布局的专利族仅在单一局提交申请,而瑞士、瑞典等GII排名前列的高收入经济体有三分之二专利族涉及两个或两个以上的专利局,具有更高的国际竞争力和创新价值。且从创新指数产出指标来看,我国知识产权收入在贸易总额中的占比排名从2020年36名持续提升到2023年32名,排名保持了小幅度的稳步提升,但与美国和日本等高收入经济体常年处于全球前四的排名差距较大,我国知识产权产业创新价值的转化尚需提升。

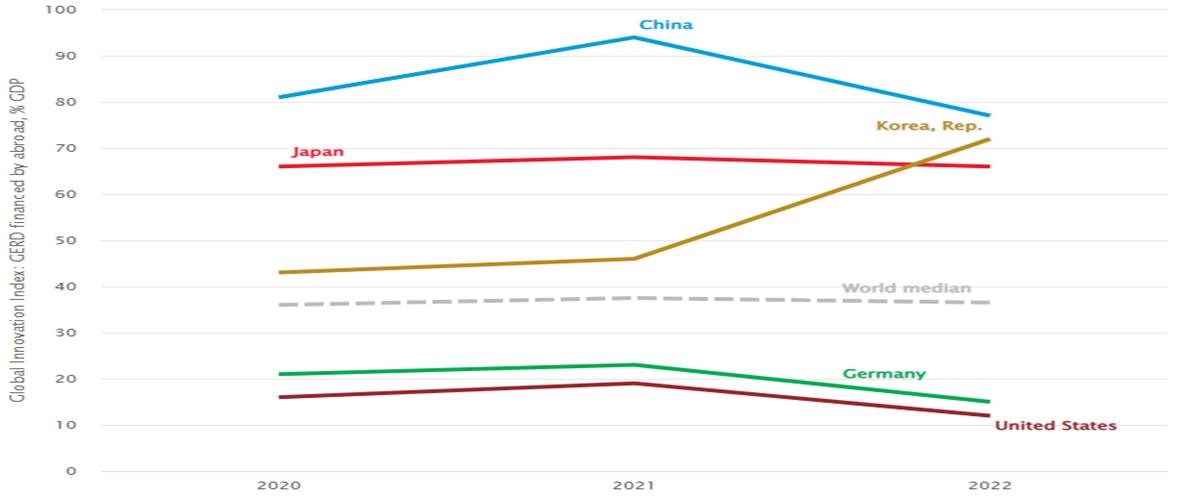

国内研发支出海外供资占比偏低,影响我深度融入全球创新研发格局进程。海外供资GERD占比是国内研发支出中的国外资金占比,占比较高的国家往往在创新过程中与各参与方的关联程度强,能够深度融入全球创新研发格局。根据经济合作与发展组织(OECD)最新数据,2022年我国国内研究与试验发展总支出(GERD)为670871.1百万美元,是美国的0.9倍,德国的5.1倍,韩国的5.6倍,我国GERD仅次于美国,与其他GII创新指数排名前十的高收入经济体拉开差距。

但从经费来源看,我国GERD中的海外供资占比一直以来处于劣势,2022年美国海外供资GERD占比为6.9%,而我国占比仅为0.2%,且近十年我国海外供资GERD占比整体呈现下降趋势(2013年占比为0.9%)。从全球创新指数排名来看,2022年我国海外供资GERD占比指标全球排名78名,而美国为15名,德国为16名。美西方国家对我国的技术限制政策逐渐收紧,随之而来的是国外资金流入支持的减少,加之外资流向到我国研发密集型部门占比长期偏低,在全球创新格局加速演进下,不利于国际研发合作和竞争优势的释放。

图1 近三年海外供资GERD占比指数全球排名

数据来源:经济合作与发展组织 2024,11

我国集群式发展科技强度仍显薄弱,与欧美科技集群的科技活跃度竞争差距较大。自2017年WIPO在《全球创新指数报告》中发布全球百强科技集群排名以来,我国进入全球前100科技集群数量从2016年的7个上升到2023年的26个,已经连续三年数量排名第一。2023年我国深圳-香港-广州(第2名)和北京(第3名)2个创新科技集群位列全球前三,深圳-香港-广州集群PCT申请占全球申请总数的占比为9.0%,距离排名第一的东京-横滨集群占比仅差1.5%;科学出版物占全球发表总数的占比为2.2%,比东京-横滨集群占比多0.7%。

我国科技集群创新发展成绩显著,但存在科技活跃度[2]不高的问题。当关注科技创新强度时,2024年我国进入全球前25名的仅有北京和青岛2个集群,这与全球前25名中我国有10个科技集群的排名情况明显不符。从科技活跃度排名来看,深圳-香港-广州科技集群排名由第2降至第30,北京由第3降至第11;欧美地区却有20个集群跻身全球前25,且圣何塞-旧金山、波士顿-剑桥等科技集群的活跃度排名都显著提升,显示出更高的科技活动水平。据近四年创新指数统计,2020-2023年,我国平均有1.3 个科技集群位列科技活跃度排名前 25 名,美国和德国分别有8个和3.5 个。

三、建议

拓展海外专利布局空间,促进知识“产权”变“产钱”。产业联盟、行业协会支持并指导出海企业合理利用巴黎公约、专利合作条约(PCT)、专利审查高速路(PPH)等多种申请路径,做好核心专利与外围专利布局策略,积极拓展海外专利布局空间;有效利用中国国际供应链促进博览会、中国国际专利技术与产品交易会等重大展会,为企业扩大国际宣传与市场,拓展产业链专利转化渠道和模式,让知识产权“落地生金”,转变为产业价值。

加快融入全球技术研发格局,优化开放创新生态。引导内外资企业、国外科研机构等在我国共建联合创新研发中心、实验室等科研机构,构建平等互利的国际研发合作关系,推动企业弥补技术“短板”,促进国内外企业联合开展技术研发和产业化应用;发挥领军企业技术、平台、人才等资源优势,牵头组建国际创新联合体,在发挥市场机制优势下多元对接其他创新资源,将协同创新纵向深入,积极开展跨国技术合作;紧抓“一带一路”、RCEP等开放型国际合作平台机遇,积极组建重点产业国际创新联盟,加强产业技术研发和创新领域国际合作,融合全球创新网络,不断拓展“朋友圈”。

强化集群产业创新强度,激发高质量发展新动能。发挥先进制造业集群、中小企业特色产业集群式创新综合服务与基础支撑条件优势,强化集群内前沿基础研究与科技产出的良性互动和相辅相成,能够产出转化面向国家战略真正需求的基础研究成果;针对集群内创新资源碎片化问题,集成和开放创新基础设施和服务资源,促进集群内不同创新主体之间的高效合作与流动,提升集群活跃度。

[1] 《全球创新指数(GII)》由世界知识产权组织每年发布一次。以“创新投入”和“创新产出”两个次级指数的平均值作为计算结果,涵盖7个大类领域78项细分指标,对全球约131个国家和经济体的创新表现进行排名。通过评估制度和政策、创新驱动、知识创造、企业创新、技术应用与知识产权等,了解提升一国竞争力可能面临的缺失与改进方向,来衡量一个经济体广泛的经济创新能力。

[2] 科技活跃度:指一个集群的 PCT 专利和科学出版物的人均科技产出。